COLUMN お役立ち情報

2024/10/21

お役立ち情報

安全柵、ライトカーテン、セーフティレーザスキャナ。法令や規格を遵守する「産業用ロボット」の安全対策

- 産業用ロボットを導入するにあたって遵守すべき法令や規定について知る

-

安全対策の手順や具体的な対策例が分かる

目次

「産業用ロボット」を導入する企業に義務付けられている「安全対策」。「労働安全衛生法」や「ISO 10218」といった法令・規定が定められており、企業はこうした法的な安全措置をとることで、作業員の安全確保や事故防止に努める必要があります。この記事では、法令や規格について述べながら、安全対策の手順や注意事項、具体的な対策例についてもご紹介します。

「産業用ロボット」の安全対策に関する基準

「産業用ロボット」の安全対策に関わる法令や規格には、「労働安全衛生法」と「ISO10218」があります。

(1)労働安全衛生法

「労働安全衛生法」では、「産業用ロボット」の設置と運用についての具体的な安全基準が定められており、安全柵の設置が義務付けられています。

“”「産業用ロボット(定格出力が80Wを超えるもの)」に接触することにより危険が生ずるおそれがあるときは、さく又は囲い等を設けること“”(労働安全衛生規則第150条の4)

安全柵は、ロボットと人の接触や事故などを未然に防ぐためのものです。ただし、リスクアセスメントを行い、作業者の安全確保が証明できれば、設置義務が免除される場合があります。例えば、センサーが取り付けられたライトカーテンや、セーフティレーザースキャナの設置など。具体的な安全対策については、記事の後半でご紹介しています。

(2)ISO 10218

「ISO 10218」は、「産業用ロボット」の安全基準について「国際標準化機構(ISO)」によって定められた規格です。ロボットの設計や製造、設置、運用について細かに規定されています。「ISO10218」を遵守することで国際的な安全基準をクリアでき、ビジネスをグローバルに広げていくアドバンテージとなります。

考えられるリスク

産業用ロボットの運用においては、以下のような具体的なリスクが考えられます。

(1)自動運転中の作業者の侵入

ロボットの可動範囲に作業者が誤って侵入することで、大けがを負う可能性があります。このリスクを低減するためには、センサーを設置し、作業者が侵入した場合にロボットが停止するようにする必要があります。

安全対策・リスクアセスメントを行う際の注意点

産業用ロボットの安全対策やリスクアセスメントを実施する際には、以下の注意点に留意することが重要です。

(1)危険源の特定

産業用ロボットのリスクアセスメントでは、まず危険源を特定することが重要です。新たに機械を新設・改造する際に、潜在的な危険源を洗い出し、それがどのような危害をもたらすかを評価します。

(2)リスク評価の正確性

リスク評価は、危害の発生確率とその影響の程度を正確に評価することが求められます。評価が不十分だと、重大なリスクが見逃される可能性があります。

(3)適切なリスク低減策の実施

特定されたリスクに対しては、本質安全対策や安全防護対策を講じる必要があります。具体的には、セーフティセンサーの設置や安全柵の設置などが挙げられます。

(4)作業手順書と教育の見直し

リスクアセスメントの結果に基づいて、作業手順書の見直しや社員への教育を行い、リスク低減策が確実に実施されるようにします。

(5)フィードバックと継続的な改善

実際の運用中に新たなリスクが発見された場合、フィードバックを基にリスクアセスメントを再度実施し、継続的に改善を図ることが重要です。

(6)法規制の遵守

リスクアセスメントは、労働安全衛生法やISO規格などの法規制に基づいて実施する必要があります。これにより、法的要求事項を満たし、安全性を確保します。

(7)メンテナンス時の安全確保

ロボットのメンテナンス時には、可動部の接触などのリスクがあるため、安全ハーネスの使用や作業手順の見直しが必要です。

これらの注意点を踏まえて、産業用ロボットのリスクアセスメントを徹底することで、労働者の安全を確保し、けがや事故を未然に防ぐことができます。

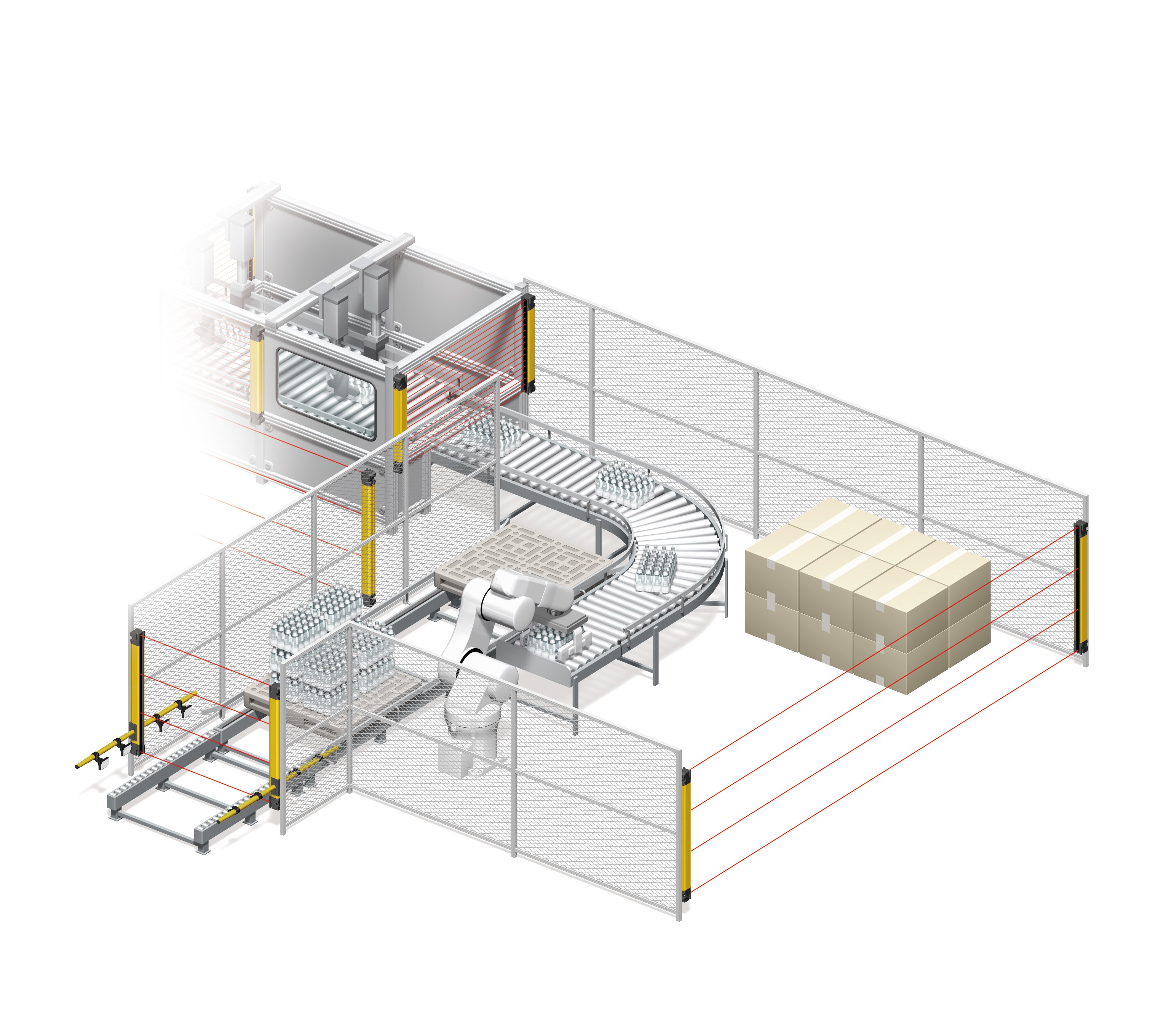

「産業用ロボット」の安全対策の例

ここからは、具体的な安全対策の事例をご紹介します。

(1)安全柵の設置

「産業用ロボット」を導入するにあたり、最も普及している安全対策です。ロボットのまわりに柵や囲いを設置し、人とロボットを隔離します。安全柵の設置には、以下のようなポイントがあります。

○ 法令遵守:労働安全衛生法および労働安全衛生規則に準拠した設置が必要です。特に、定格出力が80Wを超える産業用ロボットで、接触により危険が生じるおそれがある場合は、柵または囲いの設置が義務付けられています。

○ リスクアセスメントの実施:安全柵の設置前に、作業環境や作業内容に基づいたリスクアセスメントを行い、適切な安全対策を選択することが重要です。

○ 人とロボットの作業エリアの明確な分離:安全柵は、人の作業場所とロボットの可動範囲を明確に分離するように設置する必要があります。

○適切な材質の選択:例えば、食品工場などでは衛生面を考慮し、ステンレス製の安全柵を選択するなど、作業環境に適した材質を選ぶことが重要です。

○ メンテナンス性の考慮:定期的な点検や清掃が容易に行えるよう、アクセスしやすい構造の安全柵を選択することが望ましいです。

○国際安全規格への適合:EN ISO12100、EN ISO13857、EN ISO10218-2などの国際安全規格に適合した安全柵を選択することが推奨されます。

○作業効率への配慮:安全柵の設置が他の作業に支障をきたさないよう、設置スペースや作業動線を考慮する必要があります。

○ 補完的な安全装置の併用:必要に応じて、ライトカーテンやセーフティレーザスキャナなどの安全装置を併用し、より高度な安全性を確保することも検討すべきです。

これらのポイントを考慮しながら、作業環境や作業内容に応じた適切な安全柵の設置を行うことが重要です。また、安全柵の設置後も定期的な点検とメンテナンスを行い、常に安全性を維持することが求められます。

(2)ライトカーテン

安全柵により安全性が確保されていても、人が立ち入るための開口部やドアが設置されている場合には、ライトカーテンやドアスイッチが、侵入を検知する設備として用いられます。

こうした対策を講じていても、安全柵の内側に人がいる時にロボットが作動し、怪我や事故が発生するリスクも考えられます。特に事故要因として挙げられるのが、設備の死角。設備が大きくなるほど死角が増え、そこに人がいるのに気づかないままロボットを起動してしまうというものです。これを防ぐために、「起動および再起動」時の安全性について、「ISO10218-2」ではこのように規定されています。

○起動及び再起動の制御機器は、安全防護空間外に配置し、手動で操作されなければならない

○オペレータは、各制御位置から、安全防護空間内に誰もいないことが確実に確認できなければならない

○これが現実的でない場合には、安全防護空間のいたる所にオペレータを検知するための存在検知を備えなければならない

つまり、安全性を確保するためには、設備の死角に人がいないかどうかを検知した上で、ロボットを起動させる必要があります。この解決手段として、「レーザースキャナ」が挙げられます。

(3)セーフティレーザースキャナ

前述した安全性確保においても、安全柵を設置せずに対策を講じる場面でも、人の存在を検知するための機器が必要です。その一つが、「セーフティレーザースキャナ」です。最新の「セーフティレーザースキャナ」は、従来の製品に比べて検知する領域が広くなったり、誤検知などの作動不良が改良されたりと、実用性の高い製品が誕生しています。

豊富なネットワークを強みに、工場の課題解決に貢献するサンワテクノス。

「産業用ロボット」を導入している企業にとって、「労働安全衛生法」や「ISO10218」で定められている安全対策の遵守は義務です。安全性を確保しながらも、生産性の向上や品質の安定をはかることで、さらなる事業拡大が期待できるでしょう。サンワテクノスでは、メーカーと連携しながら、製造現場における課題やご要望のヒアリング、技術的なご提案、導入にいたるまで一貫した技術支援を行っております。「産業用ロボット」の安全対策についてご検討されている企業様は、ぜひお気軽にお問合せくださいませ。

まずはお気軽にご相談ください

お客様の課題やご希望に対して柔軟にお答えします。

この記事を書いた人

役職名

マーケティングディレクター

小田一樹

入社1年目で物流部門へ配属となったのち、アカウント営業として8年間、FA機器・通信機器・医療機器・インフラ設備といった多様な業界のお客様へ、電子部品やFAシステムの営業活動を行ってきました。培ってきた知識をもとに、ものづくりに携わる方々のお役に立てる情報をご提供いたします。